O de cómo un chef que pasaba por allá lo vio todo por dentro y casi muere en el intento.

Gastromusas al ataque. Hay cosas que crean adicción. Lo advertimos antes de que compren el paquete. Lo último del cigarette de Yago:

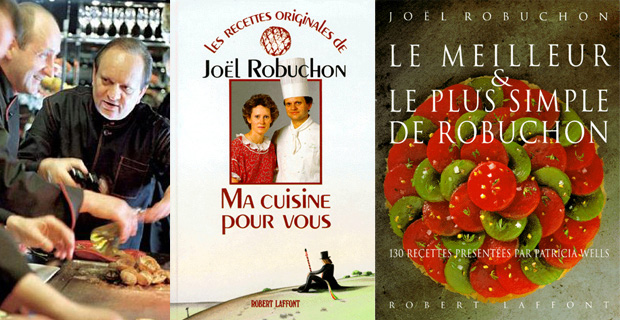

“Corría el año 1989, yo sólo tenía diciesiete años y estaba haciendo mi aprendizaje en un restaurante que tenía dos estrellas en la Guía Michelín que estaba en la Rue Longchamp, a doscientos metros del Jamin, el legendario restaurante en el que Robuchon se llevó todos los galardones posibles habidos y por haber. Y después en la Avenida Poincaré. No sólo creó escuela, sino que en los mejores restaurantes, no sólo de Francia sino del mundo, muchos de ellos están dirigidos por cocineros que coincidieron en aquella época en aquel lugar, una suerte de sortilegio y de servicio militar israelí del que si salías indemne, tenías un cachito del cielo gastronómico ganado.

El precio a pagar

El último de los ayudantes de aquella época dirige un hotel cinco estrellas en Dubai. Y vive de su experiencia en Rue Longchamp, algo enorme. Pero está loco. El precio que hay que pagar. No sólo fue una época de cocineros sino de distinciones, unas cuantas guías del mundo coincidieron en que aquel era el mejor restaurante del mundo, como ahora el Bulli, pero sin tantos detractores, sin tanta complejidad, el jodido mejor restaurante del mundo. Sin tanta tontería. Un plato, diez platos, cien platos, todo igual, todo perfecto, cueste lo que cueste. Caiga quien caiga. El mejor cocinero del siglo XX. Platos que pasarán a la historia que ahora se copian y se recrean en restaurantes de todo el mundo, de Los Ángeles a Sydney. El pichón con foie gras y berza, la crema de coliflor con caviar, el puré de patatas ratte, un simple trozo de bacalao con habas.

Todo el mundo soñaba con ver lo que pasaba allí dentro, pero nosotros, que sólo aspirábamos a ser amigos de los que allí salían con caras largas a la hora del café, conocíamos un poco mejor lo que era aquello. Jóvenes de nuestra edad pálidos y delgados, ojerosos, absortos, que con sólo poner el culo en el asiento de la cafetería más cercana caían dormidos y tenían pesadillas en un cuarto de hora. Todos les envidiábamos, pero ninguno quería ser como ellos.

Un día el señor Robuchon llamó por teléfono al restaurante, quería hablar con el chef. Mala cara. Colgó, nos reunió a todos un minuto en la cocina, habló en voz alta. Había ocurrido una tragedia, tres de nuestros compañeros del restaurante Jamin habían fallecido esa noche en un accidente de tráfico. Me ha llamado Robuchon y necesita tres ayudantes el tiempo que tarde en conseguir tres nuevos, yo calculo que serán dos semanas. Luc, tú que eres el pequeño te vas a ir para allá, ya saben cuales son tus horarios, os vais también, Philippe y Antony. Y ya está.

Que te mandasen al Jamin a reemplazar a dos ayudantes no sólo era una suerte, era una condena de muerte, un billete al paredón, muchas gracias chef. Yo, inconsciente, no lo pensé mucho. Indagamos un poco. Los tres ayudantes muertos eran conocidos nuestros. Chavales de café: Jean, Paul y François, que al acabar el servicio habían cogido el coche y se habían lanzado por la Avenue de New York, presuntamente hacia el Bois de Boulogne, un bosque que aún hoy está lleno de putas y de travestis. No era algo que se hiciera muy a menudo, pero a veces un mal servicio se merece una buena mamada. Y la última de estos chicos fue después de un mal día. El caso es que acabaron debajo del puente de la circunvalación que pasa debajo del estadio del Parque de los Príncipes, una tragedia.

El lunes siguiente, a las siete y media de la mañana estaba ya en la puerta del restaurante, con dos cuchillos y dos delantales nuevos, recién comprados, recién planchados. Apenas había dormido esa noche, Philippe y Antony, tampoco. Miedo. Congoja, la garganta seca, la duda sobre cualquier gesto, cualquier movimiento, no sabía qué decir, cómo llegar, no estaba seguro ni de cómo me llamaba. Luc estaba cambiando la cara, metiéndose en su pasado más oscuro.

Y entonces me vi metido en la rutina. En el silencio más impresionante que se puede contemplar en una cocina. Nadie, nunca, en ninguna circunstancia, me dirigió la palabra para algo más que darme órdenes, nadie escuchó mis palabras, nadie respondió a mis gracias. ¿Frustrante? Quizás. No teníamos mucho tiempo para pensar en eso. Durante los diez días, veinte servicios, ciento cincuenta horas que estuve allí, no sólo adelgacé seis kilos sino que mi único lugar, mi casa, mi espacio de movimiento eran los sesenta centímetros de la tabla de cortar, un cebollero y una puntilla. Mi basura, una cuchara, los fuegos los veía desde lejos, el calor sólo lo sentía en la ampolla de la base del dedo índice. El café por la mañana, que era prácticamente obligatorio, lo tomaba allí, la comida, cuando había, era encima de mi tabla, con mi balleta, mi rollo de papel y la presencia fantasmal de un japonés que se suicidó poco tiempo después en una habitación de servicio de la Rue Saint-Didier. Una tragedia que no pasó a más, que se ninguneó como se ignora un despido improcedente. Con cara de aquí no ha pasado nada. Y día tras día, el cartel de no hay billetes. Completo, claro. Y cincuenta más, cincuenta más.

Resaca de estrés

Estoy convencido de no tener recuerdos del primer servicio. Una laguna, la primera resaca de estrés de la historia clínica, quizás. Un mal rato. Pero seguramente, el segundo y el tercero eran iguales, o siguiendo el patrón típico del rigor o el ajuste de cuentas. Robuchon, Jojo, en su ausencia, llegaba inevitablemente a las nueve cuarenta y cinco cada día, lo que permitía una hora y media o casi dos en algunos casos de licencia, de libertad limitada para comentar el programa de televisión de la noche anterior, la película porno o el último resultado del PSG. Llegada la hora, alguien lanzaba la voz de alarma, el zorro está en la madriguera y la cocina, casi hasta los muebles, adoptaban un mutismo aterrador y un pavor tan indescriptible como adictivo. La merde.

Entonces, como un ejército de hormigas, empezában a llegar los clientes y como un ejército de escarabajos, empezábamos a trabajar en la cocina. Yo no, yo nunca trabajé, nunca toqué ni si quiera por abajo un plato que fuera a degustar un cliente. Un mero observador de la gloria culinaria, pero si hubo algo que vi, hice, y descubrí, fue la trufa negra. Que llegaba en pedidos de veinticinco kilos, una barbaridad de un pequeño productor del Perigord. Y yo frotaba con un poco, muy poco de agua y un cepillo para la uñas, y secaba, y rebuscaba entre las pequeñas grietas del diamante negro cualquier grano de arena despistado, delatador, culpable de una humillación instantánea y para todos los públicos. Y yo pelaba y pelaba y pelaba y pelaba, y con las peladuras se hacían maravillas, siendo consciente no sólo de que era un producto prohibitivamente caro sino que cualquier gramo perdido era una delicia exclusiva, un manjar que yo robaba chupándome el dedo índice y atrayendo todo lo que se quedase pegado. Consciente del peligro que corría mi cabeza. Y picaba, picaba y picaba, el festín que se añadiría a la pasta fresca, al puré de patatas ratte que iba con la codorniz glaseda, o el puñado que añadía sabiduría a la terrina de jabalí con frutos secos.

Entonces, como un ejército de hormigas, empezában a llegar los clientes y como un ejército de escarabajos, empezábamos a trabajar en la cocina. Yo no, yo nunca trabajé, nunca toqué ni si quiera por abajo un plato que fuera a degustar un cliente. Un mero observador de la gloria culinaria, pero si hubo algo que vi, hice, y descubrí, fue la trufa negra. Que llegaba en pedidos de veinticinco kilos, una barbaridad de un pequeño productor del Perigord. Y yo frotaba con un poco, muy poco de agua y un cepillo para la uñas, y secaba, y rebuscaba entre las pequeñas grietas del diamante negro cualquier grano de arena despistado, delatador, culpable de una humillación instantánea y para todos los públicos. Y yo pelaba y pelaba y pelaba y pelaba, y con las peladuras se hacían maravillas, siendo consciente no sólo de que era un producto prohibitivamente caro sino que cualquier gramo perdido era una delicia exclusiva, un manjar que yo robaba chupándome el dedo índice y atrayendo todo lo que se quedase pegado. Consciente del peligro que corría mi cabeza. Y picaba, picaba y picaba, el festín que se añadiría a la pasta fresca, al puré de patatas ratte que iba con la codorniz glaseda, o el puñado que añadía sabiduría a la terrina de jabalí con frutos secos.

Así que así resistí la época más larga y más breve de mí vida como aprendiz: picando trufa, cortado con un corta pastas redondo de dos centímetros de diámetro láminas perfectas de trufa. Intentando pasar desapercibido ante el gran chef y mirando y escuchando de reojo los cometarios a sus cocineros. Guiños de perfección para los pocos e inalterables matones de cabeza rapada que se convertían en marmitones leales y responsables, en una fila de cinco cocineros con una cazuela de cobre sujeta por el mango en la mano de izquierda, con el trapo que colgaba y que seguía ajustado al delantal. En la mano derecha una cuchara de plata regaba respectivamente molleja, verduras estofadas, lubina, rodaballo, y melocotón confitado con mantequilla avellana o no, pero mantequilla al fin y al cabo. Y los cinco sentidos listos para un servicio tan perfecto que los problemas se convierten en traumas y los fallos en derrotas.

Y así sobreviví, sin involucrarme los más mínimo y haciendo una inversión de energía y fuerza sobrehumana, que me tuvo semanas en cama a la vuelta de la misma calle, con fiebre, malestar general y adicción a la trufa negra. Quizás cegado por la figura del que se sabía ser el Papa de la gastronomía mundial, haciendo oídos sordos a lo intolerable. Pasando por alto que el último día que pasamos allí, mientras cuatro de nosotros bebíamos cervezas a precio de oro en el hotel Raphael, dos de nuestros excompañeros se habían quedado castigados, como si fuera aquello un parvulario, a limpiar los quince escalones con un cepillo de dientes, lo que tardasen en acabar. Y ese momento es el único en el que es más conveniente tardar seis horas que tres. Y reírte de las desgracias propias y ajenas. Y no ser consciente de lo que pasa entre tus manos, de la historia que estás construyendo sólo por respirar aquel aire y comerte las sobras de un cazuela pegada de manitas de cerdo asadas. Creer que trabajas en una fábrica de neumáticos y saber que tu jefe, como todos los jefes del mundo es el mayor de lo hijos de puta. Y un genio”.

Escrito por Yago Márquez.

me sentí dentro de esa cocina, pude sentir el stress y el cansancio al parejo que ellos, uff fué agotador!

bien porque has vuelto a las «andadas» david.

desde méxico.

Escalofriante y sumamente descriptivo del ambiente de las «grandes cocinas». El pago a la experiencia, prestigio y formación que te dan estos sitios es la piel a tiras. Lo jodido es que es una sensación inhumana de la que en el fondo hay una clase de extraño placer

Acabo de leer el artículo del21/marzo/2009 firmado por Yago Márquez y se me han puesto los pelosde punta!!El pasado sábado 30de enero me invitaron a cenar en el 32, Rue Longchamp,restaurante Jamin.Ya no está Robuchon pero el sitio tiene su encanto!!

Algún día que tengas un ratito ya me gustaría charlar contigo David,soy una gran admiradora tuya(aunque tengo que confesar que todavía no te he visto en tu nuevo programa de etb…) pero la emisión anterior que hiciste sí la pude ver y me encantó!!!M.Cruz Benaito.Cafeteria Avenida XXI.

Eres un poco cochino cocinando. Te chupas los dedos y no te los lavas, todo con las manos…

ainhoa soy cochino porque el mundo me ha hecho asín! besos!

Primero decir que para mí eres religión.Cuando estoy en obligada devoción todos los días frente al televisor,la «toca…tas» de mi señora siempre con la misma cantinela «este programa se tenía que llamar las mil y una forma de aderezar nata y mantequilla». Se me están acabando los argumentos, ayúdame con una pequeña explicación y que calle para siempre. Saludos.

Me podrias mandar la receta de los tomates confitados?muchas gracias.